ブログ

血流のお話[3]

こんにちは♪

9月になってもまだまだ暑いですね~。。。

朝までクーラー付けっぱなしの毎日です^^;

最近は、秋が短くて

すぐ冬が来る感じじゃないですか?

冬を快適に過ごすための体づくりを

今くらいの時期から始めるのが理想かもっ!

突然ですが実は私...

若い時、めっちゃくちゃ冷え症でした。

子供の頃から冬はしもやけ、手足は冷たくて寝るときは靴下を履いていました。。。

冷え性の方の辛さは

よ~~~く分かります!!

おまけに平熱は35.3度と

かなり低くて最悪でした。。。

体温が低いと悪いことづくめ(´;ω;`)

そんな私の現在の平熱は36.3度です!!

これって凄くないですか?

1度上げるだけでも大変なのにねっ!

最悪の状態から最高のコンディションへ♪

冷え性でお悩みの方、あきらめないでね!!

前置きが長くなりましたが、

あなたは冷え性と感じたことはありますか?

冷えによって起こる症状はこんな感じです。

当てはまる項目はあるかな?

1.お布団に入っても

手足が冷たくてなかなか眠れない

2.冬に手袋やマフラーをしても

なかなか温まらない

3.お手洗いが近い

4.下痢や便秘が多い

5.お風呂に入って温まっても、

すぐに手足が冷たくなる

6.冬だけじゃなくて夏も手足が冷たい

7.ダイエットしても痩せにくい

一つでもあてはまったら

あなたは冷え性かもしれません。

今は暑い時ですが、冷え性の方は気温が高い季節でも手足が冷えていたりします。

冷えを自覚していなくても...

例えば誰かの体に触れた時、相手の人を温かいと感じたら、自分自身は相手の方より冷えているっていうことかも。。。

●冷え性の原因と対策

[原因]

血流の流れが良くない場合、体の中では血液が毛細血管まで届かなくて、その部分が冷えてしまうんです。そしてその部分には酸素や栄養が届きにくいので、老廃物も滞ります。その結果、痛みが出たり、ケガが治りにくい感じになります。

・栄養の面では、ミネラルやビタミン、鉄分不足

・筋力の低下・喫煙

・自立神経の乱れ

・ホルモンバランスの乱れ

・ストレス

人間の体って、生きていくのに大切な頭部や臓器から血行を優先していくので、心臓から遠い手足は冷えやすくなります。長時間冷えたところに居てたりすると、最初に手足の冷えを感じるのは、そういうことなんですよ。

[対策]

・バランスのいい食事

特にビタミンやミネラル、鉄分は意識して取るといいかも。外食やウーバーが多い方は、好物を多く取ってしまいがちなので、いつものメニューに、これらの栄養素をプラスしてあげるといいかもです。

・適度な運動

ウォーキングや丁寧なラジオ体操など。

軽度なストレッチも効果的!

注意することは「やり過ぎない事(#^^#)」

・湯船につかる

何分くらいで温まるかは個人差があると思います。

目安は、ぬるめのお湯に浸かって汗ばむくらいで大丈夫!副交感神経が優位になってくれて、血管が拡張し、血流が改善されます。。。

多分この方法が一番早いと思います。

疲れた日や、

肩が凝ってしんどい日なんかは是非!

アロマを入れてもいいと思います。

リラクゼーション効果が期待できますね~♪

最後までお読みくださって

ありがとうございましたm(__)m

みんな元気にな~れっ\(^o^)/

血流のお話[2]

こんにちは(^^♪

前回に引き続き血流シリーズ第二弾!

今回は「自律神経と血流」について

お話し致しますね。

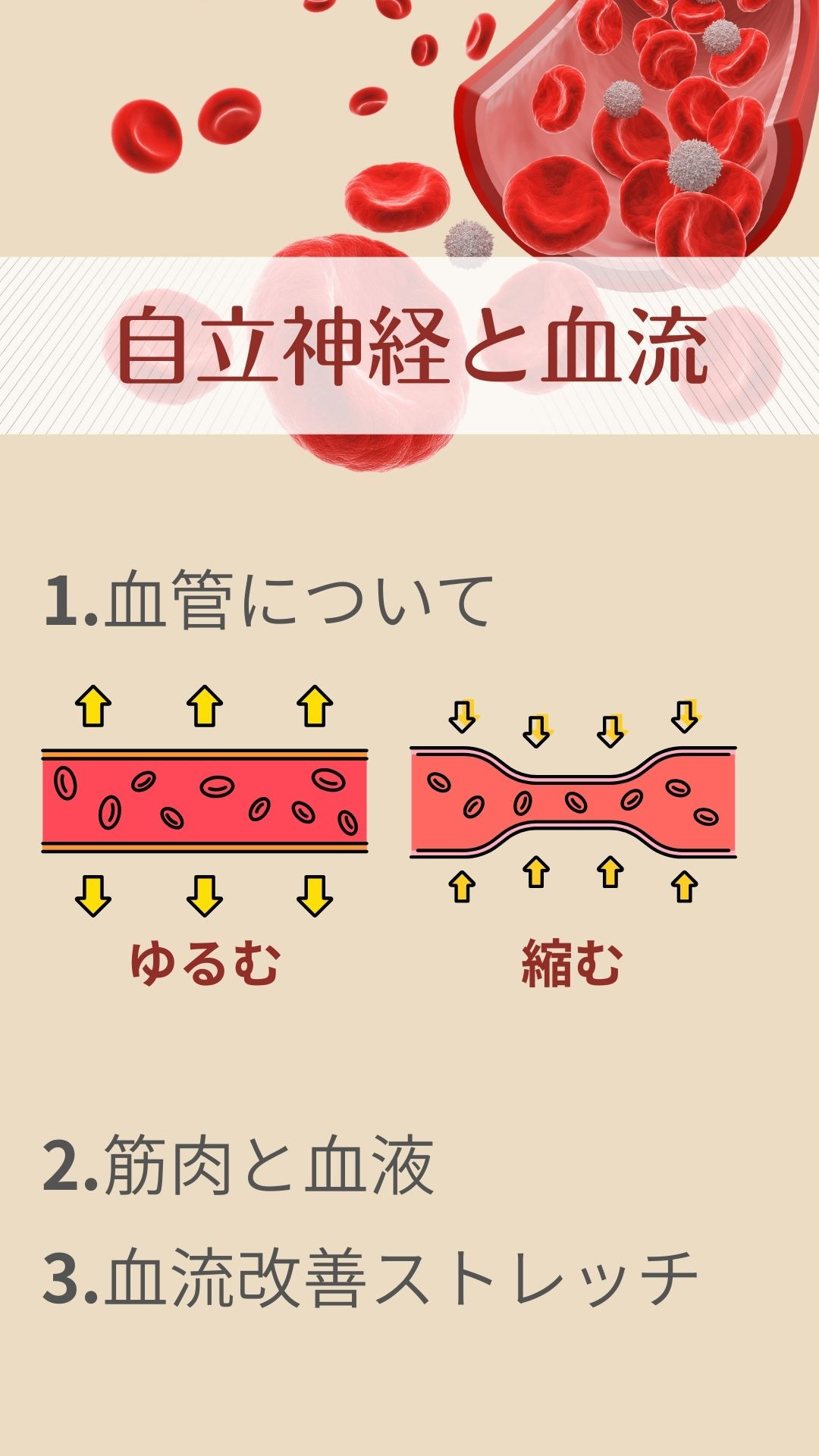

1.血管について

自律神経って、交感神経と副交感神経の二種類があって、どちらも血管に作用します。

血管はパイプになってるけどガチっと硬いわけではないんですよっ!

自律神経の働きによって縮んだり、

ゆるんだりします。

交感神経が優位になれば、

血管は収縮して血圧が上がります。

逆に副交感神経(リラックス状態)が

優位になれば血管は弛緩して血圧は下がります。

そして、自律神経のバランスが崩れることで、その影響は全身に及びますので、もちろん血管も影響され、血流にも関係してくるわけです。

実は、この血流の滞りは筋肉にも影響してしまうんですよ。。。

2.筋肉と血液

血液は酸素を運ぶ役割がありましたね。

筋肉はこの血液から酸素と栄養をもらっているんです。スポーツをされている方はよくご存じかと思いますが、筋肉は血液を通して二酸化炭素とか老廃物を交換していますので、血流が悪くなることで、このシステムがうまくいかなくなり老廃物が溜まって痛みの物質を放出、その結果、痛みとして出ることも。。。

滞ってる血流が改善されることで、あらゆる不調が不思議と消えていくんです。

当院で自律神経の調整の治療をされた方が、

知らない間に痛みが消えていたりするのは、

こういう事なんですよ♪

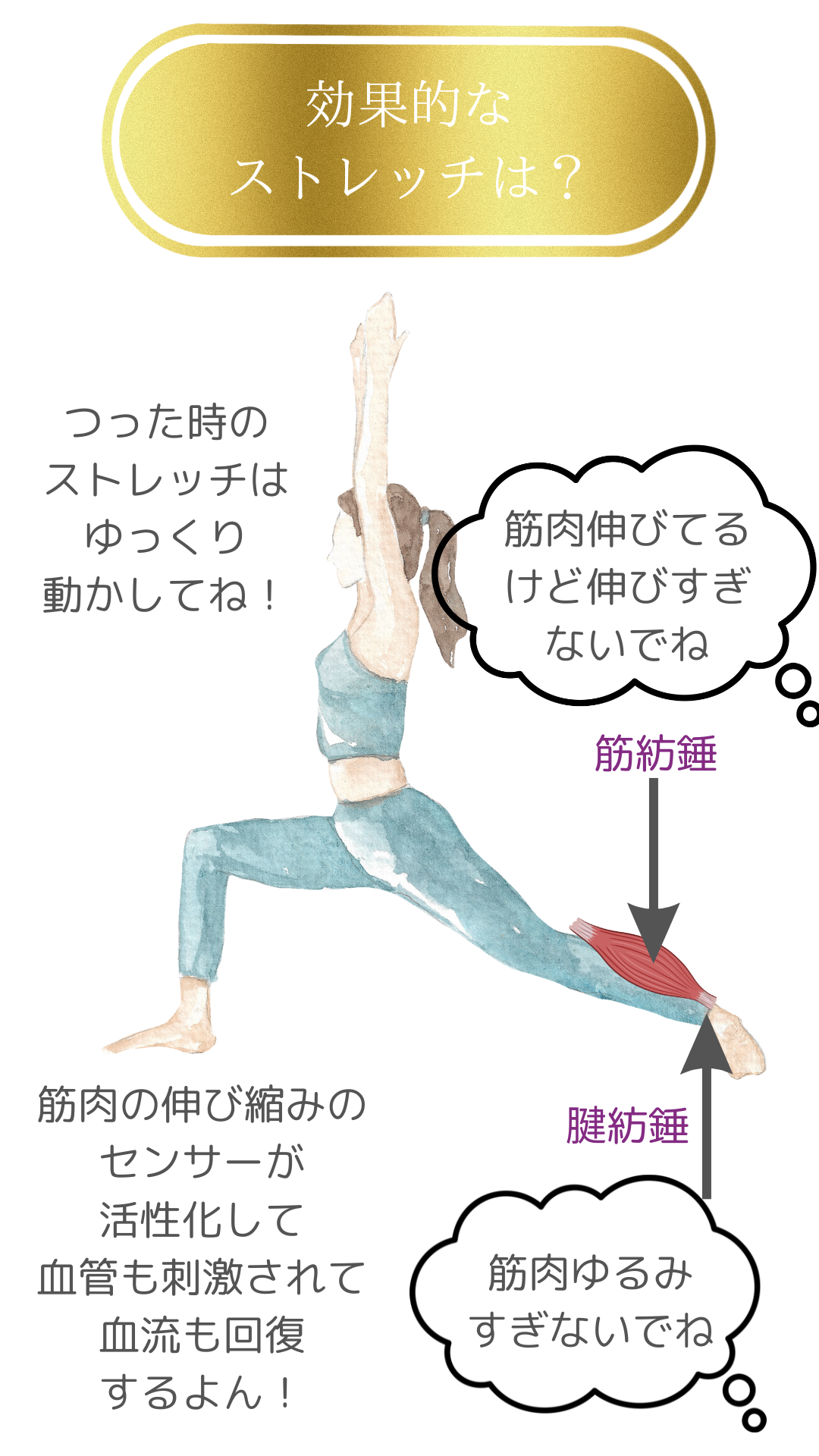

3.血流改善ストレッチ

それでは簡単に血流を改善できる方法を

ご紹介します!

職場でもご家庭でもできますよん♪

伸ばすときは伸ばす、握る時は握る。

一回一回、丁寧にしてみてね!

きっと体がポカポカしてくると思います(#^^#)

・手を開いたり握ったりする運動

・足首を反ったり、またはその逆をする運動

・腕や足などの筋肉を反動を付けずにグーっと伸ばすストレッチ

さて、いかがでしょうか?

次回は「冷えと血流」について

お話しさせて頂きますね♪

最後までお読みくださり

ありがとうございましたm(__)m

血流のお話[1]

こんにちは(^^♪

毎日暑いですね~!!

さ~て、今回はまだ暑くて、冷えとか血行とか気にならないかもしれませんが、数か月後にやってくる冬に向けて、体を温めてくれる「血流」のお話をしたいと思います。

血流と言っても深いので数回に分けてしていきますね♪

1.血液の役割

血液ってどんな役割をしているのか

知っていますか?

血液は血管の中を流れていて、酸素や栄養分、

ホルモンを運んだり、体温を調節したりしています。

その他には...

例えば擦り傷をした時には、体は損傷を受けたところの血液損失を防ぐために固まります。これが「かさぶた」になるわけです。血液っていろんな働きをしてくれているんですね~!

●血行(血流)障害や血行不良は、ほぼ同じ意味

「血行」っていうのは、身体に血が巡ること、「血流」は血液が血管を流れることなので、これらが妨げられた状態を「血行障害」とか「血流がわるい」っていう表現になると思います。

2.血行障害で起きる不調と原因

血行障害になると、肩こりや冷え、関節痛、むくみなどが起こりやすいので、常に流れている状態にしてあげるのが、快適な生活を送れるのかもしれません。では、なんで流れが悪くなってしまうのでしょうか?

原因は...

不規則な生活や偏った食生活、運動不足、体の冷えなどが考えられると思います。あとはデスクワークの方や同じ姿勢が長時間続く方など...。

3.血管の老化と要因

血管が衰えると血流も悪くなります。

血管が老化する要因は色々ありますが...

例えば野菜をあまり食べなかったり、早食いで満腹になるまで食べたり、塩分の多い食生活や麺類や丼ものが多い、ヘビースモーカーなど...。

あと自律神経の乱れも^^;

結局は一般的に言われている健康の妨げとなることを控えることがいいのかも♪

栄養についてはこちらの「食育の推進」農林水産省のHPに詳しく乗っていましたよ。

ここで気を付けて頂きたい事があります。

それは、極端に辞めてしまったりする事。

4.楽しく取り組んでいくために

何が何でも辞めなければいけない訳ではなくて、今よりも少し控える事で健康に近づけるかも?って思います。。。

タバコなんてすぐには辞めれないですし、減らすのも大変です。好物を控える取り組みって大変です。。。

工夫が大切になってくるかもです(#^^#)

そして少し控えたら

自分を褒めてあげましょう♪

「これもできていない、まだできない」と

ネガティブになったり自分を責めるような

ことをしていては、せっかく健康に向けて取り組んでも、かえってストレスが増したり長く続かないことがあるので、少しでも出来たら「私できたやんっ♪」って!!

長く続けれるポイントは

喜びを多くすること!

「前はすぐリタイヤしたけど、

1日でもやりきった」

とか

「やろうと思えた」とか...ねっ♪

やろうと思えることが

素晴らしいじゃないですか~(*^^)v

ここポイント!!

悪いように考えるんじゃなくて

いい様に考えると

良い結果になるかもよん(*^^)v

ストレスは血流を悪くしちゃうので要注意。

当院の患者様は良く働いて、頑張り屋さんの女性が多いので、応援してますが

少し心配(´;ω;`)

皆さん仰るのが

「休む=サボってる気がする」です。。。

そんなことはありませんよっ!

痛みやしびれ、倦怠感や頭痛など、

体が「これ以上は無理かも」って教えてくれていると思うので、まずは体を休める事が一番の薬かも。。。

そのうえでメンテナンスっていうのが良いような気がしますが...

皆様めっちゃ働くし、動く人たち(´;ω;`)

パワフル女子ですねっ(^^♪

5.入浴のタイミング

疲れた日は湯船につかってリラックスするのもいいですね~(#^^#)

アロマを入れるのもいいかもっ♪

あとはお湯の温度に

気を付けて頂きたいですね。

これから冬に向けて熱いお風呂に入りたくなるかもしれませんが、これは血管に負担がかかり、血圧が上がってしまうことも...

まぁ当院の患者様は20代から30代とお若いので、血圧って聞いてもピンとこないかもしれませんが、頭の片隅に置いてて頂けるとありがたいです。

そして42℃前後の湯船に10分くらいつかるのが理想かも。。。

体って、体温が下がってきた頃に眠たくなるので、入浴は就寝の1時間前くらいがいいかもしれません。。。

そして寝る前はあまり考えたりしないで、ぐっすり眠ってくださいね~。

それでは次回は「自律神経と血流の関係」をお話しますね♪

最後までお読みいただいて

ありがとうございましたm(__)m

体がつるのは何でなんやろ?

あなたは体がつるのはなんでやと思いますか?

筋肉がつるのには原因があります。

それは体液のミネラルバランスが崩れることで起こるとされています。筋肉の収縮にはカルシウムや多くのミネラルが関わっています。

これらを理解することでどうして水分が必要なのか、栄養を摂り、出来るだけ体を冷やさずにするのが大切か...

ということが分かると思います。

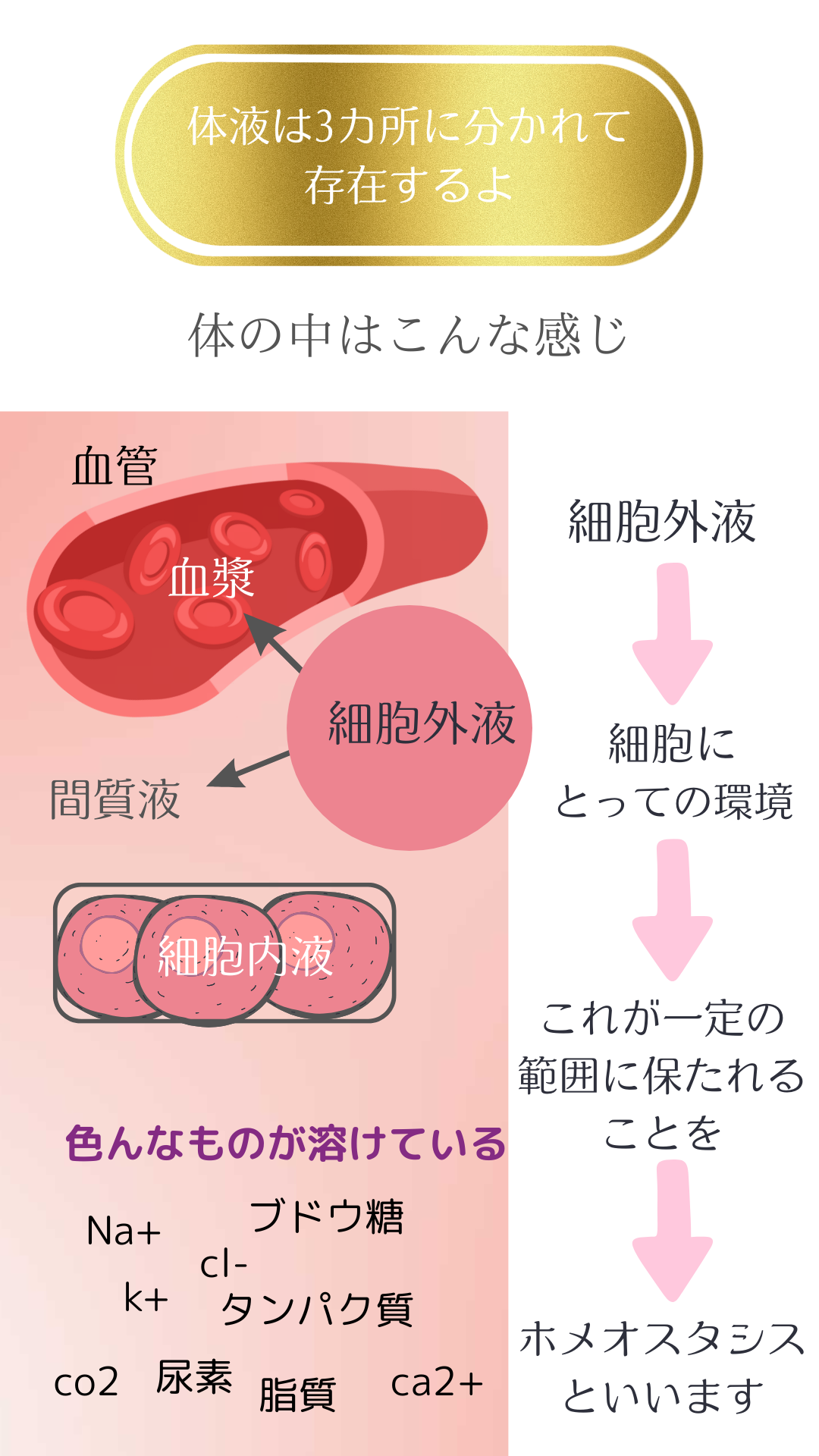

それではまず「水分(体液)とホメオスタシス」の基礎知識から深めていきたいと思います。

それでは...

体を構成する一番大きな要素は?

実は水分(体液)なんです。

これは体重のおよそ60%をを占めています。生まれたての赤ちゃんは80%と言われています。筋肉・骨・内臓などの固形成分よりも水分の方が多いんです。

このことからも生きていくのにいかに水分が必要か想像できますね~。

体内の水分はただの水ではなくて、中に栄養・電解質・気体などいろんなものが溶けていて体液と呼ばれているんです。

そしてこの体液は大きく分けて二つに分類できます。

一つは細胞の中にある細胞内液、

二つ目は細胞の外にある細胞外液です。

この細胞外液は体重の20%くらいを占めます。

例えばですが、もし私たちの周囲の空気が90℃になったり、酸素がなくなってしまったら、人間は生きていけないですよね?同様に細胞が生きていくためには細胞を取り巻く細胞外液の状態が一定に保たれていないといけません。

私たちの体は凄くて、それを自動的に調整するシステムが備わっているんです。

ちょっとややこしい伝え方になりますが、、、

私たちを取り巻く空気や光などを

「外部環境」といい、

体の中の細胞が生きる環境、細胞外液の状態を「内部環境」といい、

それが一定範囲に保たれることを

「ホメオスタシス(恒常性)」といいます。

なんか頭がごっちゃになる表現ですが、何となくぼんやりお分かり頂けたらな~と思います。。。

ここからが大切なお話になります。

このホメオスタシスは主に自律神経やホルモンで調整されるんです。

かなり優秀で、増えたら減らしたり、また逆もしてくれて一定を保つんです。

これを「負のフィードバック」といいます。

これにより内部環境が安定して体液の量、ナトリウムなどの電解質濃度・ph・血糖値・体温などの安定につながります。

次に血管の中と外のお話、

血液中の体液は血漿といいます。

また細胞の外にあって血管の外にあるのが間質液。

これはむくみに関係する体液でね。。。

A:細胞内液と間質液

B:間質液と血漿

これらの間では常に水分の移動があります。

細胞は必要なものを取り込み細胞から排出されたものが血液に入ります。

この様にして私たちの体は体液の状態が一定に保たれて細胞の命と活動が支えられています♪

それでは本題に入っていきますね!

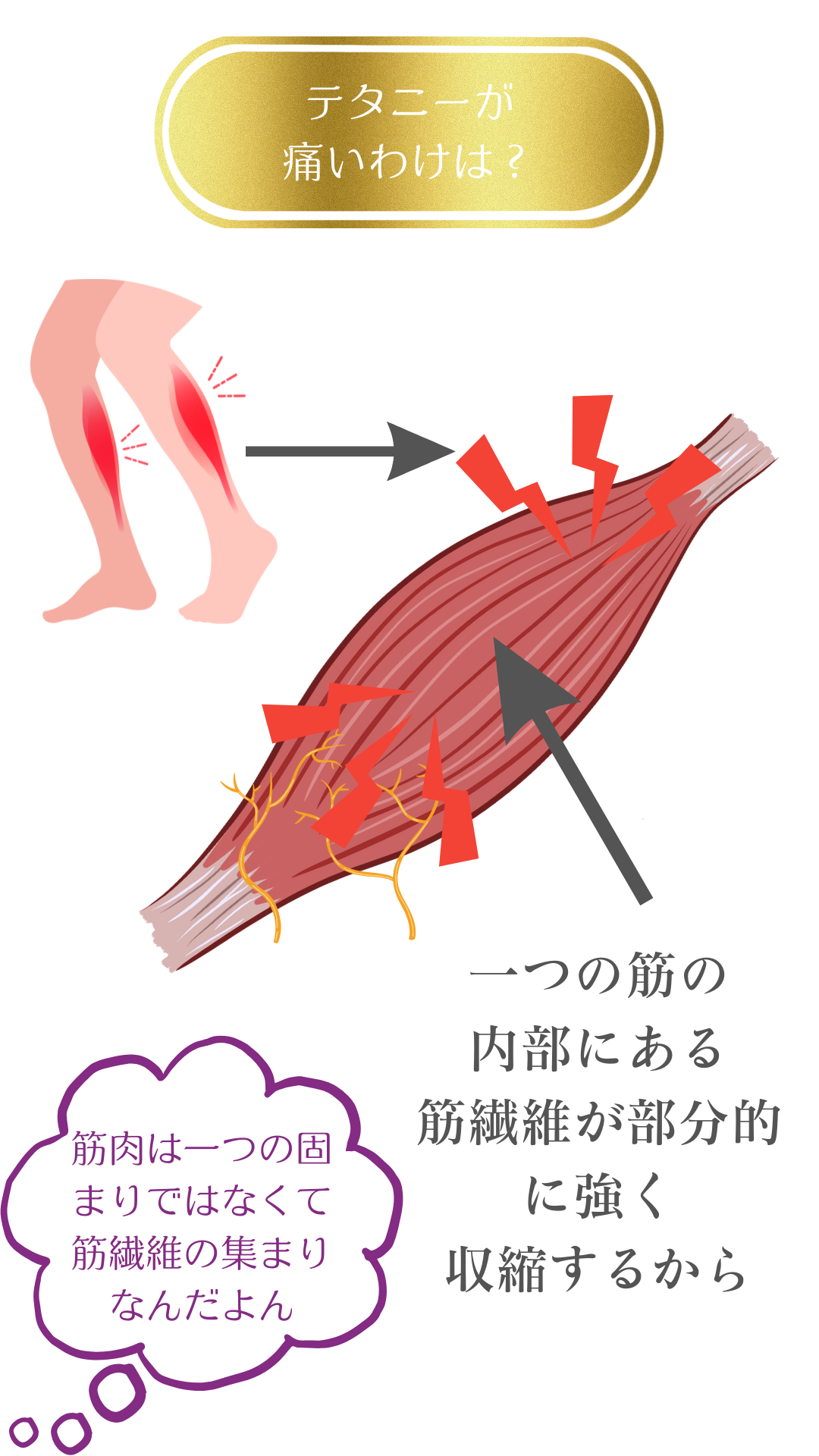

ふくらはぎのこむら返りの様に勝手に筋肉が動いて痙攣することをテタニーといいます。

これは一部の運動神経が暴走してしまって、一つの筋肉のなかで不均質な収縮が起きるので痛みも出てしまいます。

結構つらい痛みですよね(・_・;)

原因はいくつかありますが、体内のミネラルバランスの崩れからと考えられます。

細胞は静止状態で、中にカリウム、外にナトリウムが多く存在して、そのバランスを変える事で神経も筋肉も興奮します。

神経の伝達→運動神経からアセチルコリンが放出→それによって筋肉が収縮する→これらにはカルシウムが必要。

ちょっと難しい話になりますが、細胞内ではミネラルバランスをとる作業が行われています。

ではどの様な事で

崩れていくのでしょうか?

例えば過呼吸の場合→激しく息を吐くことで体内のco2が減り、体液がアルカリ性に傾いてCa2+が反応に使えなくなるからです。

ミネラルバランスが崩れる誘因は...

・熱中症

・下痢や嘔吐

・ホルモンの病

・薬の副作用

・脱水

・冷え

・疲労

明け方に足がつりやすいのは、体温の低下と夜の水分不足、血流の悪化などが主な原因です。

【予防】

・ミネラルを含む栄養を摂る

・就寝中の保温

・適度な運動

・水分補給

・適度なストレッチ

いかがでしたか?

少し医療用語も出てきて難しかったかな(・_・;)

いずれにせよ食生活が大切になってくるんじゃないでしょうか?

大切なのは、「食生活を見直す」ことは大切ですが、絶対に低栄養のものを食べたらいけないわけではないと思います。

そういったものを少し減らして、

ちょっと栄養価の高いものを取り入れるなどして、対策されるといいのかな~と思います♪

また疲労や体のバランスを整える→血流改善には整体で調整していく事ができますので是非一度試してみて下さいね♪

最後までお読み頂きまして、

ありがとうございましたm(__)m

歯磨きしても治らない?

口臭の原因の一つは

口腔内の菌です。これは虫歯や歯槽膿漏の菌が

食べ物のカスなどを代謝して

ニオイをつくります。

歯槽膿漏の菌は酸素がきらいなので

歯茎をマッサージして血行を良くすることも

効果があると思います。

もう一つは

副鼻腔炎や黄色い鼻水がでる疾患も

考えれます。

このへんは皆様もご存知かと思います。

最後に腸の問題です。

下痢や便秘の時に口臭がすることって

経験ないですか?

これは、腸内の菌が

食べ物を腐敗させて臭いガスが発生すると

そのガスの一部が腸管から血液に吸収され

カラダをめぐって肺に到達し

外呼吸の時にCO2と一緒に出てきます。

腸の健康がそのまま呼吸に反映するのですね。

臭いにおいを出す菌はたんぱく質が好き。

そうじゃない乳酸菌は炭水化物が好きで

食物繊維が乳酸菌を守ります!血液の成分は

汗にも反映するので体臭にも関わりますよ。

誤ったダイエットや二日酔いの方が口臭にかかわることもありますね。

Espoirメソッド「甦生」では腸の機能も活発にしますので

試してみてね(^▽^)/